Le varietà linguistiche nei gialli del commissario Montalbano e gli aspetti rilevanti per la traduzione

Tutto può cambiare, ma non la lingua che ci portiamo dentro, anzi che ci contiene dentro di sé come un mondo più esclusivo e definitivo del ventre materno.1

Italo Calvino

Adesso non ci resta che aspettare l’ultimo Montalbano. Camilleri se n’è andato e, come aveva annunciato, con lui se ne andrà anche il commissario, con la pubblicazione dell’ultimo romanzo che l’editore Sellerio custodisce da anni. Ci mancheranno. E ci mancherà quella splendida lingua immaginaria che nessuno mai saprà ricreare.

Da quando nel 1994 uscì il primo volumetto edito da Sellerio non mi sono persa un capitolo del commissariato più famoso d’Italia, e come me molti italiani – Camilleri è riuscito infatti a riportare la gente nelle librerie. Da allora gli italiani, in patria e all’estero, hanno imparato a guardare al proprio sud con occhi diversi, e la lingua di Camilleri ha cominciato a insinuarsi sotto la pelle di tutti.

Da professionista della traduzione, ogni volta che leggo un romanzo del Maestro mi metto nei panni del collega o della collega che si trova a trasporli nella propria lingua, e ogni volta mi dico che è davvero una gran bella sfida. Difficile, difficilissimo tradurre la lingua di Camilleri, scegliere fra le mille varianti possibili, trovare un equilibrio fra il rischio di semplificare troppo e la sfida di non perdere nulla dell’originale.

Italiano e dialetto nei gialli del commissario Montalbano

Il linguaggio dei romanzi del commissario non è affatto l’italiano che tutti abbiamo imparato sui banchi di scuola e tantomeno è un dialetto regionale.

L’autore stesso descrive così il suo lavoro sulla lingua: “Parto sempre da una struttura molto solida in lingua italiana. Il lavoro dialettale è successivo, ma non si tratta di incastonare parole in

dialetto all’interno di frasi strutturalmente italiane, quanto piuttosto di seguire il flusso di un suono, componendo una sorta di partitura che invece delle note adopera il suono delle

parole”2. Si tratta di creare un linguaggio funzionale alla “rappresentazione” e alla “messa in scena” degli avvenimenti.

Camilleri stesso fa risalire la scoperta dell’importanza del dialetto all’infanzia, all’Opera dei pupi rappresentata sotto casa e alle poesie dell’abate palermitano Giovanni Meli (1740 – 1815) che

la nonna gli recitava quando era piccolo3.

Così descrive come è arrivato all’uso del dialetto nei suoi romanzi: “Nella mia famiglia si parlava sia il dialetto sia l’italiano. Quando mi esibivo con dei raccontini a voce capivo di essere più

efficace se usavo una lingua mista. Cominciai a chiedermi perché l’italiano non mi bastava e studiai come Pirandello faceva parlare i suoi personaggi. Più tardi mi colpì la sua affermazione

‘la lingua esprime il concetto, il dialetto il sentimento di una cosa’: è diventata la base del mio scrivere.”4

Varietà linguistiche e traduzione

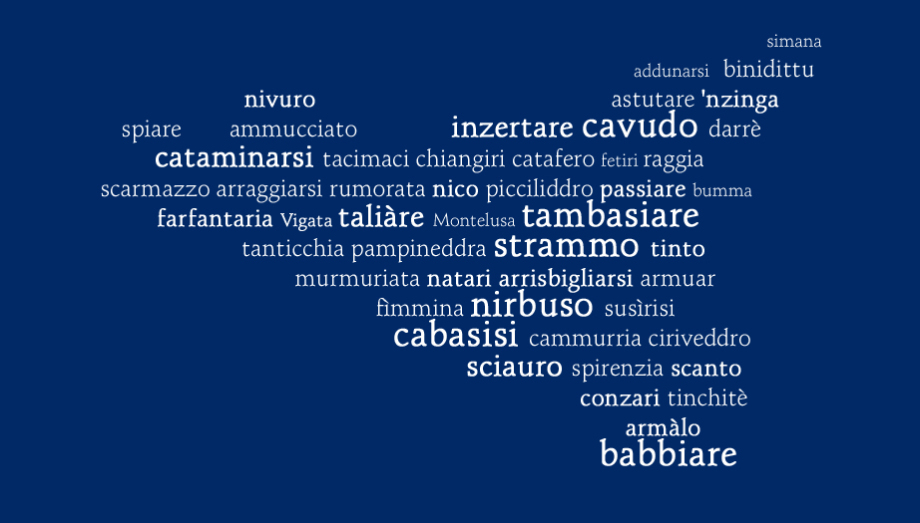

I testi originali sono scritti in più varietà linguistiche e di questo deve tener conto il traduttore per non appiattire il romanzo. È importante che anche il testo tradotto – per quanto possibile – presenti “più lingue”. Le varietà linguistiche che l’autore utilizza nei romanzi di Montalbano sono almeno cinque, ognuna con una funzione precisa5:

- Dialetto siciliano della zona di Porto Empedocle usato da alcuni personaggi (mafiosi, poliziotti, contadini) oppure per proverbi e in elenchi di sinonimi.

- Dialetto siciliano integrato nel discorso in italiano: quando l’autore esprime gli stati d’animo o le azioni di Montalbano – “scantato” (spaventato) –, quando i termini dialettali si riferiscono ai piatti della gastronomia siciliana – la pasta ’ncasciata – o a modi di dire come “rompere i cabasisi”, espressione ormai entrata nel linguaggio italiano.

- Italiano standard alternato a passaggi in dialetto: quando l’autore tocca temi di attualità (negli ultimi romanzi lo fa molto spesso) e vuole fare commenti socialmente rilevanti, il lettore si trova di fronte a una pagina scritta in italiano impeccabile e comprende immediatamente la gravità del messaggio.

- Dialetto dell’agente Catarella: un miscuglio di italiano burocratico e popolare alternato a dialetto siciliano e arricchito di esilaranti invenzioni lessicali, che crea continuamente incomprensioni e situazioni tragicomiche.

- Dialetti di altre regioni: servono a caratterizzare personaggi che vengono da altri luoghi e a sottolineare la loro estraneità rispetto alla società vigatese.

Per non perdere il filo della storia il lettore italiano – e a maggior ragione chi traduce – deve risolvere continuamente i piccoli enigmi della strana parlata vigatese. Tuttavia Camilleri utilizza diversi stratagemmi – il più comune è la glossa – per indicare al lettore il significato delle parole dialettali altrimenti incomprensibili, accompagnandolo pazientemente come un moderno Watson.

Nei romanzi del commissario Montalbano Camilleri si serve di questa mescolanza di linguaggi per identificare cinematograficamente e cronologicamente i luoghi dove si svolgono le azioni – luoghi reali ancorché immaginari – ma anche per dare diverso rilievo alle azioni e alle scene che si svolgono di volta in volta in situazioni formali o informali, burocratiche, domestiche, private e così via. Grazie al linguaggio vengono caratterizzati i personaggi – Montalbano è forse l’unico che riesce a comunicare a tutti i livelli linguistici – e Camilleri se ne serve per mostrare al lettore la “tragedialità” dei siciliani – così la chiama lui stesso –, la capacità dei siciliani di costruire e indossare maschere sempre diverse, di fare teatro.

Trasporre tutto questo in una cultura diversa da quella siciliana – e italiana– mantenendo la pluralità linguistica e trasmettendo a chi legge il carattere del testo originale è un lavoro complesso e affascinante. Il lavoro della traduzione.

Per tradurre con profondità di senso qualunque testo destinato alla pubblicazione occorre una traduttrice o un traduttore madrelingua che conosca adeguatamente l’argomento. Meglio affidarsi a un professionista del settore.

Note

1 Italo Calvino, Eremita a Parigi. Pagine autobiografiche, Milano, Mondadori, 1994

2 Andrea Camilleri e Tullio De Mauro, La lingua batte dove il dente duole, Laterza, Bari-Roma 2013, pp. 76-77

3 https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2013/11/21/camilleri-de-mauro-dialogo-sul-dialetto.html

4 https://dizionaripiu.zanichelli.it/cultura-e-attualita/le-parole-del-giorno/parola-del-giorno/dialetto/

5 Jana Wizmuller-Zocco http://www.vigata.org/dialetto_camilleri/dialetto_camilleri.shtml

Luglio 2019 - tutti i diritti riservati

Quando incontro un tema interessante (e mi avanza anche un po' di tempo!) mi piace fare degli esercizi di scrittura, approfondire un argomento facendo le mie riflessioni.